整整一百年后,奧運會重返巴黎這座現代奧林匹克運動會的誕生地。“我們很想你!”巴黎奧組委主席埃斯坦蓋在開幕式致辭中的這句話令人動容。巴黎為世界貢獻了一場盛大的體育狂歡。移民、環保、性別身份……奧運會雖已落幕,但它引發的討論仍在延續,如歷史學家科林·瓊斯在《巴黎傳:法蘭西的縮影》一書中所說,“巴黎保留了其蔑視各種解釋和紛爭的能力”“對巴黎城市意義的爭論演變成一場對現代性本質的辯論,全世界的非巴黎人都可以自由地參與進來”。回顧百年前巴黎與奧林匹克運動會的恩怨糾葛,我們也許對瓊斯的這句話有更深的理解。

馬奈為左拉畫的肖像畫

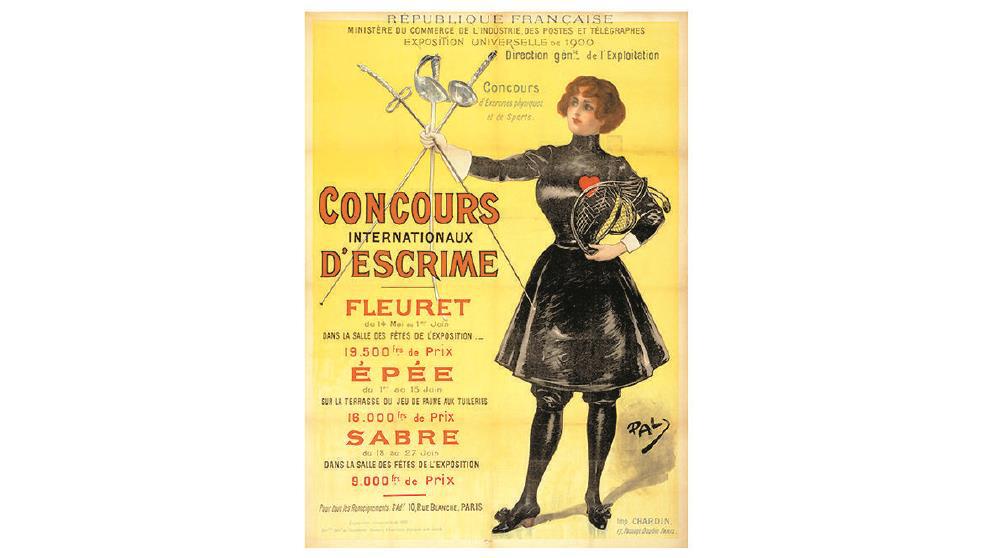

1900年,女性運動員參賽的海報

現代奧林匹克之父顧拜旦認為,在青年教育中,體育運動是非常重要的組成部分,體育運動也有助于改善因1870年普法戰爭失敗而低迷的法國青年的精神面貌。19世紀末古代奧運會遺址的發現激發了顧拜旦恢復奧運會的強烈興趣,他認為這樣的盛會不僅有利于在法國國內推廣體育運動,也有助于增進世界青年間的交流與相互了解,維護世界和平。在今天看來,顧拜旦的理念之所以能成功,固然歸功于其自身的不懈努力,但很大部分也要歸功于“這是一個最好的年代”。

“巴黎,19世紀的首都”,猶太裔德國作家瓦爾特·本雅明曾這么說。19世紀的巴黎,雖然在城市規模上不及倫敦,卻是當之無愧的文化與藝術之都。自普法戰爭結束的1871年開始至一戰爆發前的四十多年更是被后人稱為“美好年代”。此時的歐洲整體上處于一個相對和平的時期,隨著工業革命的深入開展,科學技術日新月異,文化藝術繁榮興盛。當時一位外國人寫道:“無論哪個地方,人們都不會像在巴黎那樣幸福地展現出來真與生活的無憂無慮;這個城市榮耀地向世人顯示著它那外在的形式美、溫和的氣候、財富以及文化傳統。”

“美好年代”里,馬車逐漸為汽車所取代,電話與電報一起成為傳播的媒介,電燈代替煤氣燈,留聲機與電影放映機開始普及。1895年12月28日,盧米埃兄弟第一次放映向觀眾收費的大銀幕短片,這一天成為電影的誕生日。在交通設施方面,1900年7月19日,巴黎第一條地鐵線正式開通。其中通向世博會一個入口的香榭麗舍—克雷蒙梭站,裝飾著長長綠色金屬藤曼和紅色玻璃花朵,這是藝術家吉馬爾新藝術的代表作品。新藝術運動發端于法國,在1890年代中期成為歐洲主流的裝飾設計風格。在繪畫方面,當時的法國是西方的美術中心,印象派運動引發了美術界的革命。這一時期還盛行卡巴雷餐館和有現場音樂表演的咖啡館。

奧林匹克運動復興于“美好年代”的巴黎這座先鋒之城。然而,顧拜旦有一句對巴黎與奧運會的評價同樣為人們所熟知,他說:“如果世界上有哪個地方對奧運會漠不關心的話,那首先就是巴黎了……”

1900年奧運會是作為巴黎世界博覽會的一部分,被納入其中同時舉行的。法國力圖保持每十一年舉辦一次世博會的傳統,1900年是新世紀開始的第一年,法蘭西共和國要通過世博會完美地與19世紀作別,以體現作為世界文明前哨的法蘭西精神。而此前德國想舉辦世紀之交世博會的流言最終催生了法國的舉辦決定。1900年世博會是巴黎第五次舉辦世博會,前幾次尤其是以埃菲爾鐵塔為標志的1889年世博會的成功讓法國大眾和媒體對此抱有極大熱情。

不過,在顧拜旦看來,1900年的巴黎奧運會不具備任何奧運會的價值。因為納入世博會舉行,這屆奧運會沒有真正的開幕式,沒有獎牌、沒有體育場,甚至我們去翻看當時的報紙,都很難找出對奧運會的報道。許多運動員參加完比賽都不知道自己參加的是奧林匹克運動會。1900年世博會方也反應消極,他們將滑冰鞋列入鋼制品類,賽艇列入救生類,體育協會列入社會共濟機構之列。世博會主席阿爾弗雷德·皮卡爾直言奧林匹克運動是過時的事物。

這屆奧運會的處境完全映射出奧運復興之路的艱難坎坷。“在1900年,體育精神還只是下意識地存在于真正的運動員身上。公眾輿論對此幾乎毫無概念,而行政當局……更是一頭霧水”,如顧拜旦所述,在法國精英眼中,“體育就像所有有益的娛樂活動,僅是正餐前的一個冷盤而已”。全世界范圍內,俄國報界認為“體育問題不值得在權威報紙上占一席之地”。奧林匹克主義在大多數人看來,“只是一個古怪而空泛的新詞”。

盡管我們完全可以以歷史學家的后見之明對第二屆奧運會在巴黎的冷遇表示同情甚至憤懣,但同時也要看到,巴黎才是這個詞的策源地。如果沒有1894年在索邦大學舉行的巴黎國際代表大會,就不會有國際奧委會的產生,現代奧林匹克運動可能也無從復興。正是在1900年巴黎奧運會上,首次有女性選手參加了網球、高爾夫等比賽,使現代奧林匹克區別于古代專屬于男性的奧林匹克運動。1924年巴黎第二次舉辦奧運會,建成了現代奧林匹克運動史上的第一座奧運村……2024年百年奧運回歸巴黎,巴黎奉獻了奧運會歷史上第一次在戶外舉辦的開幕式。這就是巴黎,這個既保守又先鋒的巴黎,矛盾的巴黎,一直游走在現代性最前沿的巴黎。1865年,印象派之父馬奈(盡管他自己并不承認)的作品《奧林匹亞》以其離經叛道的藝術形式在巴黎掀起了一場軒然大波,遭到評論界和新聞界的猛攻,被咒罵為“無恥到了極點”。作家左拉勇敢地為其辯護,寫道:“我們前一輩人嘲笑了庫爾貝,到了今天,我們都在他的畫前流連忘返;今天又在嘲笑馬奈,將來又該在他的畫前出神羨慕了。”

為1889年世博會建造的埃菲爾鐵塔曾經遭到巴黎大眾與文藝界名流的反對。包括莫泊桑、小仲馬、左拉及巴黎歌劇院設計者加尼耶在內的名流在《反對修建巴黎鐵塔》的抗議書上簽名,他們認為鐵塔外形丑陋,是“巴黎的恥辱”。曾經熱衷于描繪工業和現代城市生活的印象派畫家們也開始對這一工業化的象征物表示厭倦甚至反感。埃菲爾對此回應道:“鐵塔將是人類有史以來建造的最高大的建筑物,為什么金字塔在埃及具有令人欽佩的價值,而鐵塔在巴黎卻變成了丑陋與荒唐的話柄?”最終,這座“鐵娘子”成為了巴黎乃至法國的象征。

19世紀六十年代奧斯曼改造后的巴黎以其優雅、線性美、統一性成為現代城市的典范之作,但僅僅在二十年后就出現了針對奧斯曼城市美學的批評。批評者稱“那些新的林蔭大道沒有轉彎,沒有視覺上的沖動,一味的直線”。他們甚至在1897年成立了“老巴黎委員會”,而1900年世博會上,被參觀次數最多的展廳之一就是陳列老巴黎所有美景的展區……巴黎,始終在新與舊、古與今之間撕扯,循環往復。正是在不斷的否定與自我否定中,現代性抽絲剝繭,向著更符合人類期望的方向演進。巴黎對現代性有一種天然的使命感。

法國歷史學家克里斯托夫·夏爾曾在《時間的謬誤:現代性簡史》一書中將誕生于法國的“現代性”概念內涵的演變分為三個階段,第一個階段(1830—1850)以藝術審美與政治領域的先行者為代表,他們是革命思想的繼承者。第二個階段是深刻改變了文學和科學的社會功能的古典現代性(1850—1890)。第三個階段他稱之為批判的現代性(1890—1930),此時的現代性遇到更激烈的反現代的浪潮,也受到了來自更為激進的現代主義的質疑。不難看出,很多時候這些現代性也是交織在一起的。百年奧運回歸巴黎,我們感嘆于塞納河上那場不可思議、天馬行空的奧運會開幕式,那些運動場內外引發熱議的話題,那些法國人致命的松弛感……可這就是巴黎,她習慣于做這樣的先行者,無懼爭議,更何況這些爭議本身就是時代的題眼。巴黎沒有辜負這場百年的重逢。

“我們曾經以為我們自己是抱怨不止的民族,但是我們現在發現,我們熱情到不愿停止歌唱。”埃斯坦蓋在閉幕式上說。愿巴黎奧運會以巴黎獨特的方式為“理解、友誼、團結和公平競爭”的奧林匹克精神增添又一個現代的注腳,成為又一個“美好年代”的序曲。

閱讀原文

作者丨肖琦(華東師范大學歷史學系副教授)

來源丨文匯報

編輯丨王藍萱

編審丨戴琪